Se han derramado ríos de tinta tratando de explicar la conducta de Washington frente a Ucrania, Rusia y Europa. Es sin duda el asunto más delicado del momento y de cuyo desenlace depende el respeto por los principios universales de derecho en los que hemos confiado, partiendo por la intangibilidad de las fronteras, los tratados y la condena al uso de la fuerza. Más allá, se juega el resurgimiento de los imperios que incide en el auge de los nacionalismos; el acomodo de los países a la lógica del poder bélico; el futuro de las relaciones transatlánticas; el rearme de aquellos que confiaron su defensa al paraguas norteamericano, entre otras materias.

Desde una perspectiva más detallada, el objeto de disputa es, para Moscú, la recuperación de territorios habitados mayoritariamente por rusos; la instalación de vasallajes políticos y zonas de influencia; y la creación de Estados neutrales que, cuando las circunstancias lo permitan, serían objeto de futuras expansiones. Para Ucrania, su fin es sobrevivir como Estado independiente atado a la seguridad europea. Se encuentra al límite de su capacidad, con apoyos externos cada vez más débiles después de tres años de lucha y un número indeterminado de bajas que se cifran en más de 200.000 personas. Para Europa, extenuada por este empeño y confrontada a su imprescindible rearme, se trata de mostrar a su opinión pública -sin convicción- que el esfuerzo valió la pena y que seguramente deberá enfrentar una alteración de fronteras en Ucrania tipo Sudetes. Para Estados Unidos, el futuro de Ucrania es un asunto europeo y ruso y, a lo más, tiene importancia por los recursos naturales que alberga su subsuelo. Quieren salir cuanto antes del avispero.

Como generalmente ocurre, se dará a un eventual acuerdo una pátina de legalidad (incluso una justificación histórica). Mientras tanto, sin un armisticio, sin un alto al fuego, la realidad sobre el terreno es la que dictan las condiciones y estas favorecen, ahora mismo, a los rusos. Un elemento determinante para Ucrania, que no se ha analizado suficientemente, deriva de la siguiente interrogante: ¿Le interesará a Turquía, a Irán y a sus respectivos aliados, una Rusia fortalecida?

Al decir de Samuel Huntington en 1993, está en marcha el choque del Estado pivote de la civilización ortodoxa-eslava, cuyo centro es Moscú, con una dividida civilización occidental de vocación universal, cuyo núcleo estaba en Washington. Para Huntington, la “línea de falla” que divide ambos mundos pasa, entre otros lugares, por la Ucrania occidental (más católica que ortodoxa) y la oriental (más ortodoxa y pro-rusa). Es decir, por el Donbas.

Nuestra América fue moldeada por las ideas de Occidente, a pesar de nuestras diferencias ocasionales de tipo político o económico con Europa o Estados Unidos. Integramos el hemisferio occidental y asimilamos sus principios como base para nuestra interacción con el mundo y fundamento para nuestro desarrollo. Por más que nos empeñemos, por razones ideológicas, en resaltar nuestras raíces indígenas, ellas nos dividen. No hay una historia, lengua o cultura ancestral que nos una a todos. El indigenismo se alimenta en el resentimiento propio de una lectura marxista de la historia que, a su vez, es un producto filosófico occidental.

Así, la negociación en la que se defina el futuro político de Zelensky, de Putin y de Europa no es algo tan ajeno a nosotros. Determinará, sobre todo, la importancia de la fuerza como instrumento para moldear las relaciones futuras entre Estados. Es decir, alentará una política de rearme que contraría los eslóganes y buenas intenciones en el campo de nuestra diplomacia regional que, desde el 2014, define a América Latina y el Caribe como zona de paz.

Azuzados por el cultivo y procesamiento de estupefacientes, su tráfico, el incremento de la comercialización de la droga entre nosotros, el lavado de dinero, el desplazamiento de millones de personas, el tráfico de armas, el fortalecimiento de guerrillas asociadas a estos fenómenos etc., nuestra región hace tiempo que dejó de ser una zona de paz. Han aumentado las diferencias fronterizas y la seguridad, como elemento de las relaciones internacionales y de la política interna, está en el centro de las candidaturas políticas en todos los países.

Por motivos políticos la izquierda quiere hacer una analogía entre lo que sucede en Ucrania y en Siria con el desplazamiento de seis buques de guerra norteamericanos hacia el sur del Caribe, pero, por ahora, no hay tal. El tipo de naves y la limitada cantidad de personal armado que llevan hace pensar, más bien, que esta operación está destinada a contener el flujo de narcóticos desde el Caribe hacia el norte del continente. En lo político, claro, forjar alianzas con terceros y disuadir a la dictadura venezolana, muy implicada en estos negocios ilegales y en la protección a sus gestores.

Hay diferencias que saltan a primera vista con respecto a la situación de Ucrania. La norteamericana es una operación de legítima defensa basada en la protección de la salud y vida de sus connacionales. Además, los buques no han violado las aguas territoriales de ningún Estado y ejercen su derecho a la libertad de navegación en alta mar. Por otra parte, el tráfico de drogas ha sido condenado universalmente, y con particular énfasis en nuestra región. Esta sería una acción consecuente con la voluntad política tantas veces reiterada. Hay que agregar que varios de los estados ribereños tienen acuerdos de cooperación militar con Washington. Entre ellos, Trinidad y Tobago, Barbados, Curazao, Aruba, Colombia, Panamá y los estados isleños a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe. En todos estos acuerdos se incluye la lucha conjunta contra el narcotráfico. Es decir, creo que esta operación está destinada a capturar lanchas rápidas, aviones, submarinos no tripulados y cualquier vehículo sospechoso de alimentar el negocio.

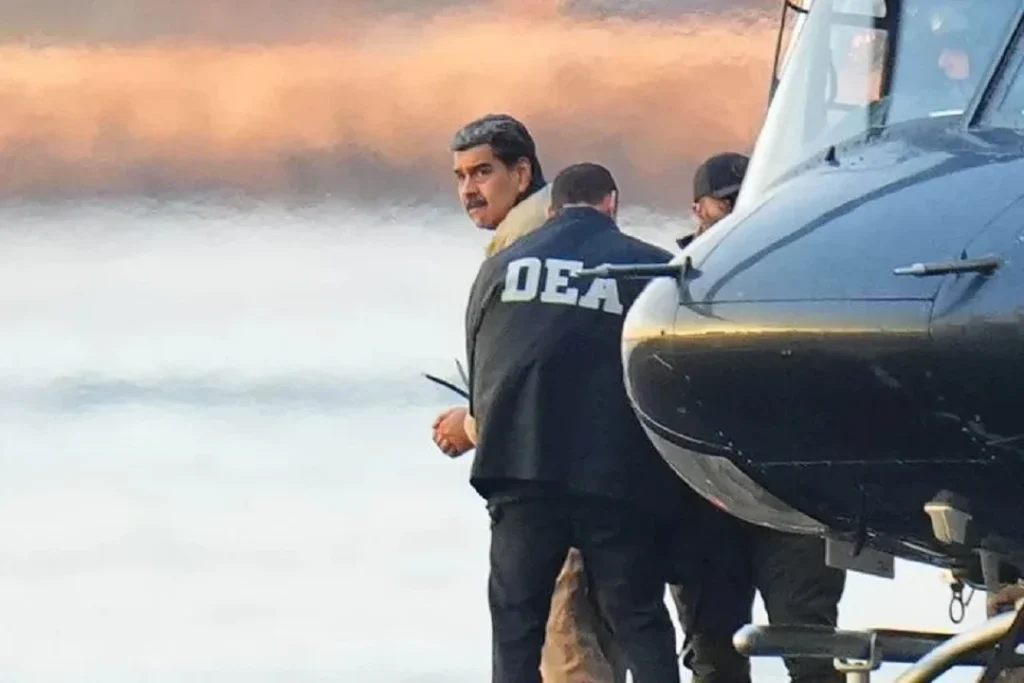

Se ha especulado mucho acerca de un posible ataque a Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro ocupa el poder por usurpación y se apoya en el tráfico de drogas para subsistir. Tanto la dictadura como su sustento económico han sido condenados y padecidos por Chile y por países vecinos, como Colombia. No es descabellado suponer, por lo tanto, que en la impredecible cabeza de Donald Trump exista la idea de un ataque de precisión contra el dictador, puntual, al estilo del practicado en Irán. No un desembarque. Podría ser extensivo a personas de su entorno e instalaciones de seguridad que sustentan al régimen. Sin embargo, esto no pasa de ser una mera suposición que el régimen y la izquierda regional alimentan a su conveniencia.

Si ese es el desenlace, y dependiendo mucho del resultado de la operación, será inevitable una seguidilla de declaraciones de condena de algunos gobiernos latinoamericanos (no todos) llenas de orgullo herido, pero cautelosas en el fondo. Se tratará de expresiones verbales de corto alcance, con fecha de vencimiento. Mientras, la oposición venezolana, en general, aplaudirá la operación. Lo que deben cuidar los norteamericanos es el factor tiempo. Que la opinión pública de ese país no comience a preguntarse sobre los frutos de esta movilización.

El pulso ucraniano, a mi juicio, no va a producir como resultado la desaparición de las ideas occidentales, sino la división de su liderazgo. Una cabeza seguirá en Washington, replegándose sobre sí misma según un impulso ancestral, pero afirmando su influencia sobre el espacio caribeño en círculos concéntricos, y centrada en la amenaza china. La otra cabeza seguirá en Europa, unida política y económicamente, o no, pero cohesionada por un sentimiento y una cultura que trasciende las fronteras de los estados que componen la UE y enfrentando la amenaza rusa.